*デスクトップ画面用の画像です。

「果たして、桜の挿し木は根付くのであろうかモヤモヤ」

朝起きると桜のデカ挿し木が枯れていないかと先ずは気になる。

それだけ、新緑の緑緑していた葉っぱが黄色く変色するインパクトはあったものではありますが、ぼんやりと室内の窓際に佇む巨木の逆光の枝葉を眺め、ホッと一安心の桜の挿し木である。

葉っぱが黄色くなったキッカケは寒暖差のひっくり返しの大風で、葉も乾燥して水分不足になったとの仮説を持つ。

全ては土の中で詳細はわかりませんが、もしかしたら、大きな風揺れによりまだ弱い根っこが引きちぎれた可能性もある。

それほどに、桜の挿し木とは大風に吹かれてゆらゆらと揺れていたもので、また、水耕栽培である程度、根らしきものを発芽させてから土植えしましたが、こんなにも大きい1メートル超の枝を支える根がまだ育っていないことも当然である。

何せ、植物とは痛いも痒いも何も物申さないもので、変化とは突然起こって、全てはチンプンカンプンなまま勝手に予測を立てて対処するしかないものだ。

昔の私であれば自然に任せて放置していたものですが、今は随分と人間的にも成長したようで植物を生かす方法も考える。

そして、「これが自然と対峙することなのか」と、登山家みたいな言葉が頭に浮かびニヤニヤとする。

ネット検索すると葉っぱが黄色くなる原因は数々あるもので、この植物の場合は大風に吹かれて葉っぱが乾燥し変色し始めたので、吸水力とのバランスが崩れたのが原因かもである。

水を葉まで十分に供給出来ていないとなると、先ずは枝先まで吸水する力を強くしてあげる必要があるもので、よって、昨日は早速、謎の「樹木の水の流れは川の流れのように」理論で、枝分かれし分岐する枝をカットして木の中を流れる水の流れを良くする。

風水は何も知りませんが、これはまるで風水の気(木)の流れ如くである。

そして、もう一本の枝と枝の枝分かれ点が近すぎて黄色く変色する葉の枝もカットし、合計2本の枝を切断して、とりあえず、全枯れの危機は一旦脱したようだ。

よかった、よかった、なのではありますが、よくよく木を見れば自信もなくなる木である。

切り落とした枝は再び水を入れた瓶に挿し木して植物界のお嬢様の下に置く。

植物とは生存競争を生き抜いているようなイメージはありますが、我が家の植物を見ている限りでは生存競争ばかりでもない。

日照権や生存圏を奪い合う感も多少あるが、逆にお互いに「がんばれー」と支えあいながら生きているようにも思う時もある。

植物を育てて思うこととは、生存や競争などとは程遠いゆるい植物の生き方である。

大体、我が世話をしなければサボテンや多肉以外はほとんど枯れてしまうような気もするし、切り枝を土に挿せば根っこが生えてくる生き方も何か変。

昨日カットした2本の枝も、黄色く変色した葉っぱは落として昨日の状態よりも元気になったもので、葉っぱの先まで水が足りていなかった予測はだいたい当たっているようにも思うものの、詰めが甘いのが私のミソでもあるので、さてっ、どうなりましょうか。

先ほども書いたように、植物を育てることで何か自分の考え方などにも変化があるもので、植物の生き方や仕組みを見ていると何かしらの面白き経済活動の型のような気もするものだ。

それはとても儚く、それなりに元気に育っていると私も嬉しいし、弱ったり枯れたりすると悲しくもなり、今や食用せりも植えて、何だか不思議な関係性なのである。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「わかばはふ つちにえださし らっかよう 大枝ばって 小枝の水さし」

「若葉生ふ 土に枝挿し らっかよう(落下葉) 大枝伐って 小枝の水挿し」

(by 挿し師)

うわー駄目だ~もう駄目~もう無理。

成長の春に葉っぱが黄色くなることは悲しい。

葉っぱが黄色くなると100%散るもので、もっと悲しい。

SSDGS(再生・栽培・で・グレート・挿し木)のせりとにんにくは順調に育っていますが、1メートル超のグレート挿し木は葉を散らして禿山となる。

葉は今日も黄色くなり散り、毎日どんどん散るもので、外科大先生は剪定バサミでジョキジョキとジョキーンと枝をカットして大手術をする。

挿し木の新緑が次々に散っていくことは何も原因のわからない大失敗だ。

植物を育てているとあまりにも全部意味不明なことが多すぎて、我の頭も混乱し昨晩は再び鉢を雨降る外に出す。

たっぷりの水攻めで隅々まで水が行き渡るようになればと思ったのですが、外を見ると冷たい風がビュービューと音を鳴らしながら吹くもので、弱った葉っぱのほとんどを見事に吹き飛ばされて禿山(木)となる。

~

~

~

目を離す度にグレート挿し木とはどんどんと葉っぱを黄色く変色させて散るもので、最後の1枚を数えるのも時間の問題である。

これは、もう私の手に負えないので、賢い人工知能先生のアドバイスを聞く。

先生のご意見は、挿し木にはたっぷりの水が必要で、そして、水のあげ過ぎも駄目なようで(どっちやねん)、栄養過多などにも注意してと、様々なアドバイスを教えてくれます。

アザス(m(_ _)m)

桜の挿し木を育てることは比較的に難しいらしく、結局、いろんな可能性を教えてはくれるのですが、さっぱりと原因はわからない挿し木である。

私でも1メートル超級の枝で挿し木することは根本的に無謀であったことは理解出来る。

昨日切り落とした水挿しの枝は1日も経てば先端の葉っぱがピーンと伸びて来るので、やはり、葉っぱが黄色くなる原因は水が足りていないような気もする。

水が足りなくなれば葉緑体の細胞壁も壊れ、細胞壁の緑色も消えて、枯れ色となろうと思われるホトトギス。

葉緑体の緑色が引き算されれば、残る色は黄色の予感。

葉緑体というぐらいだから多分緑色で間違いないだろう。

確証を持って何も言えないことがもどかしいのですが、やはり、何もかも全てよくわからないもので、何もよくわからないのにグレート挿し木を土植えにしたら50枚以上の葉っぱを生やして我を喜ばし、今度は1枚1枚と葉っぱを落として我を悲しませるのである。

罪深きグレート挿し木。

葉緑体は葉っぱのエンジンみたいなもので、葉緑体が壊れたら緑も無くなり、葉っぱも落ちてアーメンかな???なのである。

たぶん。

グレート挿し木は結局、1本の棒となる。

残ったものは1本のグレート棒と11本の枝と植物を育てるセンスのない私だけ。

残った3要素はこれからも仲良くやっていきたいもので、このグレート棒は闇バイトがやって来た時に戦闘用のグレート武器として保存しておくべきか否かと思うのである。

後で、グレート棒は土から引っこ抜き根っこの生え具合を確認しましょう。

全ては振出しから戻るもので、これは植物を育てるゲームだと言い聞かせて何とかマイ桜の枝を再びグレート挿し木として土植えたいものだ。

この極秘のSSDGS計画は下記のように、まだ現在進行形で第四フェーズに移行する。

・第一フェーズはお花屋さんで買った桜の花を愛でる。

・第二フェーズは咲き終わった枝は水差しのまま葉っぱを育てて根を生やす。

(これは失敗!小さく切ってから水差しした方が良い~多分)

・第三フェーズはグレート挿し木を土植えにする。

(葉っぱはどんどんと増えたが→葉っぱはどんどん減少する)

・第四フェーズは枝を細かく切って、再び水差しで根を生やせるようにがんばる。【現在】

本当に何でも書いておかないと忘れてしまうメモメモで、「散る散る」とのお話が受験シーズンからズレていたことだけは良かったものだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「人として大切に育てたい、失いたくないもの」

食べて美味しかったグミのパッケージを模写する。

その名も「ノーベル・ペタグー」コーラ味。

薄型のハードグミの食感が丁度良く、最近のお気に入りのお菓子だ。

インフレで分量の少なくなったスナック菓子は最近あまり食べなくなりましたが、グミは良く食べる。

たこのような宇宙人デザインが施されたグミで、いつも宇宙人の姿を確認せずに食べているのですが、今回この文章を書くにあたって、はじめて宇宙人グミもよく観察する。

宇宙人のサイズを計測すると3.5×2.5×4ミリと意外に大きなサイズであった。

直径1センチの口の穴も開いており、口穴があることで恐らくハードグミの固さとソフトグミの柔らかさを同時に味わえるお菓子の仕組みを作っているように思う。

文章を書くことや謄写することの良い面は対象物を良く観察することだ。

文章にしなければ宇宙人の大きさなんて私の人生にとってどうでも良いことでもありますが、対象を観察することで始めて何か有名な存在哲学のように、あれこれと想うものだ。

何哲学というのでしょうか?すこすよくわからないので後で調べましょう。

気合と根性で文章を書く・絵を描くというアクションの目的がなければ何の関心も生まれないもので、関心もなければ観察することも無いもので、関心を呼ぶ為の目的も必要なものだ。

この対象物を純粋に観察するという行為は人としての崇高な祈りのようでもある。

※何を祈るのか無でもあり生物的な好きだ。

インターネット時代からAI時代の大変革と簡単に出力される力を得ることで、人は確実に観察眼を退化させると思う。

これは逆算すると、「観察することもなければ→関心もなく→目的もない」ということで人として大切な生きる目的を失ってしまう可能性もある。

今回ペタグーを描き、文章を書くことでペタグーの気に入っている部分を確認すると下記の通りだ。

・味は美味しい。

・ペタグーの絵はコーラ味ですがソーダ味も美味しい。

・グミは冷やすとさらに食感が固くなる食べ物となり、我が家ではグミは冷蔵庫で冷やして食べる習慣もありますが、ペタグーは冷蔵庫で冷やしても程よい固さで美味しい。

・私はパッケージ好きでもあり、好きなパッケージしか模写しませんが、好きなものを描くことで好き部分に気付くもので、私の場合は赤系統を黒でしめた感じの配色が好きだ。

・宇宙人グミの大きさを測ると、グミ穴には2通りの食感を楽しめる仕掛けを発見し美味しさのこだわりを知る。

ということで、ペタグーの好きな部分も整理される。

このように、何が好きなのかと語ることはとっても人間的な仕組みを語るようにも思うものだ。

好きなモノの何が好きなのかと語ることは簡単そうに見えて意外に大変で、好きなことを語るには、それなりのその人なりの視線や分析も必要で、そのような多方面から眺める対象物の総合的な好きな部分が整理されるのである。

「たべっこどうぶつ」とて同じで、食い意地が張った私は「たべっこどうぶつはかわいい~」と他愛もないない3時のお茶会を開くものである。

そして、最初の一口目や二口目のライオンやドックの文字やカタチを確認するのかもしれませんが、それ以降は一切柄も文字も見ずにガムシャラと食べるものだ。

これは愛犬がおやつを飲み込むように食べることに似ている。

そうなのであ~る~人間には2種類の人間がいるのだ~m(_ _)mT。

1)食べ物の詳細を一つ一つ確認しながら食い意地をコントロールして観察眼を使い哲学みたいことを語る透かした奴

と

2)食べ物の詳細や絵柄よりもとりあえず腹減ったと食べてしまう奴

私は普段は後者なのですが、文章や絵を書く時だけは、観察眼メガネをかけて透かした奴へと変身するのだーーー。

駄目な二元論を展開して御免なさい候。

ですが、

何となくそのような観察モードになる時とそうでない時のスイッチのON・OFFの違いは確かにある。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「素敵な鉛筆補助軸を見つけた」

存在の哲学とは何ぞやと調べると、真の存在が云々と書かれており、真とは何や?と読めば読む程に謎が深まる眠りの泉でもある。

何をおしゃっておるのでしょうかとチンプンカンプンで私の存在も危うくなりそうなので、とりあえず、丁寧に不可知の蓋で栓をしておいた。

よーし。

ところで、

ペンは売る程にあるもので、使いたい時に使用するペンがないことはペンの存在論かもしれない。

さっそく、私はガサゴソと引き出しの中を漁り古いペンを掘り出す。

昔使っていた文房具とはたくさんあるかと思えば、結構ポイポイと捨てるもので懐かしい文房具は思ったよりも数はない。

それでもいろいろあるもので、懐かしい文房具を愛でる。

実家にあった文房具とはほぼ100%捨てられて無いので、今も手元にある古い文房具たちとは引っ越しなどの荒波を越えた、いつも一緒の文房具たちでもある。

道具とは使ってなんぼのものであり、使ってこそ価値のあるものだが、仕舞われた文房具に陽の目の当たる機会はないもので、そのような文房具たちにも陽の光を当てたい。

その中にタンポポという名の鉛筆補助軸を発見する。

1本だけを使用している三菱ユニスター鉛筆のダースケースや、いろんな硬度の鉛筆を1本ずつ入れてカスタマイズしたパカッと蓋の開くHi-Uniのケースと一緒に保管されていたものだ。

緑色の素敵な軸には「T.S.B.D.TOKYO TAMPOPO S.F」と謎の暗号文で書かれる東京製の鉛筆補助軸のようだ。

T.S.B.D. S.F とは全くわからん。

東京と言っても全く東京と関係ないかもしれない。

タンポポの花や種も描かれてかわいいのだが、ムムッと裏面には「ECONOMY TO FORTUNE」と書かれており、経済への運命とは???どのような意味なのでしょうか???。

経済運の予言なのか、まーある意味経済とは運命なのだ、いやいや、経済とは運では無く計画的に回したいものでもある。

緑色の文房具とは新緑の春にはよく売れる色なのですが、それ以外の季節だとさっぱりと動かない伝説の色だ。

外国に行くとガラス製のランプシェードの緑色が素敵であったり、万年筆の軸の緑色なども学問的な素敵な色に見えて個人的には好きな色である。

また、戦隊ヒーローなども基本的に緑色が良い。

この鉛筆の補助軸は買った覚えはないもので購買部で買ったのか?お店で買ったのか?入手経路も不明で元から家にあったのかもしれない。

気に入った文房具とは予備に2本買う習性もあるので、この鉛筆補助軸は自分のお気に入りの文房具で間違いないが、短くなる位に鉛筆を使うようなヘビー使いでも無い。

なので、単に筆箱に入れておきたかったロマン道具(文房具)かもしれない。

鉛筆を使用すると手の接地面が黒鉛で真っ黒となり、高学年になると自然とシャーペンを使うようになり、さらに年を重ねるとボールペンでいいやとなる感じでもある。

絵の原画を描く時はアップルペンシルかシャープペンシルを使いますが、鉛筆はこの数十年ぐらい使っていないような気もする。

そう言えば、マークシートの記入には鉛筆ルールがあったような無かったような。

IKEAやゴルフに競馬のペンは鉛筆だったけ~?

鉛筆は弁当箱のような大きなペンケースにカラフルな鉛筆キャップを付けて補助軸も一緒に持ち歩いていたような記憶でもあり鉛筆まわりの記憶は全てぼんやりとしている。

久しぶりに鉛筆を使ってみるか。

このデジタル時代に鉛筆を使うのなかなかに乙な感じでもある。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像は米急騰中の為自粛します。

「これっくらいの・・・」

これっくらい(の) お弁当箱(に) おにぎ(り)おにぎ(り) ちょっ(と)詰め(て) きざ~みしょうが(に) ゴマ塩ふっ(て) にんじんさ(ん) さんしょうさ(ん) しいたけさ(ん) ごぼうさ(ん) 穴~の開いたれんこんさ(ん) 筋の通ったふ~(き)

と、これは懐かしいお弁当箱の歌である~♪

お遊戯嫌いな私でも元気に歌って踊っていたものですが、当時から弁当箱のラインナップには不満はあった。

刻み生姜や山椒とは何の食材か全く理解しておりませんでしたが、にんじん、ごぼう、しいたけ、れんこん、ふきのとうとは間違いなく嫌いな食材でもある。

なぜ!お弁当箱にハンバーグ、唐揚げ、玉子を入れないのかと疑義を申し上げ奉り候でもある。

もしかしたら、この歌はお母さんや先生たちが子供たちの嫌いな食べ物が少しでも好きになるようにと作った歌かもしれない。

インターネットによると1974年一般人がTV番組で創作歌を歌ったことが世に広まったキッカケと記載されている。

特にゴマ塩を振るくだりや、嫌いなれんこんでメガネを作ることは私も皆もお気に入りの仕草でもあった。

実際にこの歌を歌ったとしても大人になるまでこれら渋い食材は好きにならないものですが、子供の頃から、にんじん、レンコン、きざみしょうがにゴマ塩や山椒をふるような美食家な子供たちは末恐ろしさも感じる。

しかし、にんじんは確かに目の疲労回復に良く効くので、今思えば子供の頃からにんじん好きであれば尚良かったものだ。

この歌は同じ歌詞で多重の文章構成を作る。

アリさんには小さなお弁当箱で小さな声で歌って作り、大きな象さんにはデッカイお弁当箱で大きな声でたっぷりと食材を詰めてあげる楽しさだ。

同じお弁当を作るストーリーを人間、象さん、アリさんと作る3層の世界観で表現するのは少し面白い構造でもある。

当たり前ですが同じ事柄でも、人それぞれ見え方も分量も違うもので、その違いをお弁当箱の器の大きさで表現するところがミソだ。

また、

にんじんは2

さんしょうは3

※さくらんぼバージョンもあるみたい。

しいたけは4

ごぼうは5

と食べものを数字で表現しているようだ。

穴の開いたれんこんは0で、掛け合わせたら0となり完食の暗喩かなと思ったりもするのですが、筋の通ったふ~きはフキノトウの10でもあるので、お弁当道に1本の筋のある風が吹き10と完成する可能性もある。

これもあれも、美味しいお弁当が出来るかの分岐点は楽しい歌が歌えるのかにかかっていそうである。

※注意:完全な自己解釈です!!

お弁当の箱の歌を今聞くと和製ラップのようにも聴こえる軽快なリズムだ。

日本語にラップとは向かないものと言われて数十年、しかし、お弁当の歌を聴けばなかなかの良ラップのようにも聞こえる不思議である。

そして、ラップとはオレの魂をゴールドの光ものでジャラジャラとぶら下げてサングラスに表現するものでもあるのですが、このようにも優しいラップもあるものだ。

ラップバトルにはかわいい声でかわいい歌詞のラップを歌うお姉さんを投入したいものだ。

そもそも、これはラップでも無いかもしれないのですが言葉の韻を調べると下記のようになる。

「の に りり とて に て んんんんん き」

韻を踏んでいるのかな?

踏んでいるよね???

このお弁当箱の歌を歌っているお姉様方々も皆、善人でやさしく見えてくるものだ。

なので、このお弁当の歌をラップ調に紡ぐことは、もしかしたら好感度爆上がりする為の秘策かもしれない。

そこで、我も考えた。

東京都出身、何とかの台ヒルズ低層2階在住のロボメカトリニクス投資する?家、兼、ベランダのせり・にんにく農家で何ちゃっての評論家でもある、わらしも現代風刺を込めて歌います。

これっくらいの 金庫箱に おにぎりおにぎり ちょっと詰めて きざ~み投資に 護摩塩ふって 2ん塵3倍 三勝3倍 死いたけ3倍 五望3倍 穴~の開いた連こん3倍 筋が通ったふ~き

象さん向けの歌、アリさん向けの歌・・・も歌う。

キーン カ~ん!胡散草~

はて、フキノトウと10倍になったか否か、余韻は膨らませ優しさの欠片も無い歌が出来て草である。

100%超急騰のお米の話題をするのも鬱陶しいのですが、昨晩の残り飯のおにぎりを食べていると、これっくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりをちょっと詰めたくなる気分にもなるものだ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「マンモスに誓って鉛筆画に誤りの線は一切ないものだ」

「地球圏の皆様おはようマンモス」

たまに見かける「おはようマンモス」とはどのような意味かと調べたならば、のりぴー語の挨拶のようである。

何のことかな?マンモス?

昨晩はマンモスに誓いを立てながら鉛筆画の象をたくさん描く。

”鉛筆使い”とは鉛筆をペロペロと舐めたり、耳に鉛筆を挿したりと、鉛筆を全面に出す人たちとはクセ強な人が多いような予感である。

そこで早速、普通の一般人で標準的なクセ弱な日本人でもある私でも象の鉛筆画を自慢するとそれなりクセが強くなるかもと検証する。

ふむふむ、鉛筆には何かしらの人をクセ強にする魔力があるような予感。

そして、私にもこの春、鉛筆ブームがやって来たようだ。

昨晩はかきかきと熱心に鉛筆を使い象を描くものの、プロクリエイトなデジタル画も良いのですが、鉛筆で描いた絵には独特な味わいがあるようだ。

何を描いているやらと「この象はうける~」と時間も忘れて象を描きカオスな象の絵を完成させて、家族に見せると笑顔がこぼれるものの、そのまたの名を「冷笑」と言うらしい。

しかし、自分の中ではなかなか上手な象が描けたと思うもので納得の象でもある。

そして、令和7年4月8日、私は「鉛筆画の線に一切の誤りの線はない」と宣誓する。

消しゴムを使うと当然消しカスが発生する。

消しゴムのカスは当然ゴミ箱に捨てないといけないもので、消しゴムのカスって可燃ゴミだよね?と思いながら消しカスを集めるのも大変だ。

そして、鉛筆を消しゴムで消すと消しゴムの消した部分にも真っ黒な黒鉛が付着して、次に消しゴムを使う時には逆に黒く紙面を汚してしまう時もある。

私はそれが嫌いだ。

それを防ぐ為には、消しゴムに付着した黒鉛は取り除く消し消し作業があるもので二度手間だ。

これは横着人にとって面倒な儀式でもあるので、我は考える。

誤ったかなと思う線は影やシワと思えばそれで良し。

手の裏に付着した黒鉛の汚れやボケも何かしらの良きなる陰影となる予感で、鉛筆の線に一切の誤りはないと思うのである。

そうして出来たのがZAW・ゾウ画である。

ZAW3にすると語呂が“ぞうさん”となりハリウッドっぽい響きで格好良く、ZAWを描いているとホラー映画の巨塔SAWを思い出す。

ゾウ3たちとは幾分狂気な目をしているもので、ホラー・サスペンス感もあるもので映画SAWにどこか似ているような似ていないような。

勿論、SAWとは怖そうで、痛そうでもあるので、見たことはない映画でもある。

本家ソウシリーズの私の予測は、おそ松さんのアニメでも椅子にくくりつけられていたので、椅子に固定されてSAW(のこぎり)で切って隔離空間から脱出するホラー映画の予感。

そう考えると、やっぱりゾウ3たちはもっと平凡な日常を過ごして欲しいゾウ、という事で、ゾウの鼻をネクタイにしたら、かわいい象ネクタイの物語が思い浮かぶ。

マンモスに誓ったアパレル職人のゾウ3たちが象ネクタイを製造して、関税率高まるアメリカウォール街に「パオーン」と輸出するアホ物語だ。

ゾウ3たちには1も2も無いので、いきなりZAW3からのマンモスの象ネクタイを製造するアパレル物語。

ぞわぞわ。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

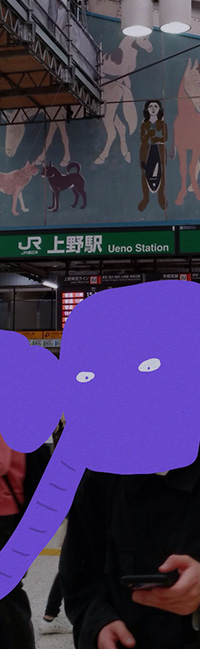

「弦一郎の壁画はスゴイ絵だ」

昨日は風吹けば桜吹雪となりキレイな夕暮れ。

風に飛ばされた桜の花びらはパチパチとオツベルの牙に当たり舞うもので、小さな目を細めて小魚のうねる群衆を追う。

カップルはそのような桜舞う光景を写真に撮り、ジャージ姿のギャル2人は桜の葉っぱを捕まえたーと喜んでいるものだ。

桜は踊り、人も躍る、美しい惑星の一光景。

ところで、昨日はJR上野駅にいた。

ついでに、スマートEXの切符を発券できないのかと試行錯誤していたもので、切符はドヤッとスマートに入るか、座席番号などは秒で忘れてしまうものでもあるので、やっぱり切符は欲しい。

「ここ、わいの席」と難くせ言われたならば証明する席番の切符がないことも嫌だが、ここはスマートに行くしかないかと諦めて先を急ぐ。

後から知ったのですがスマートEXの発券は乗車3日前でないと発券出来ないようだ。

そして、スマートEXの切符を発券する頭上には神名画の壁画が飾られている。

私がはじめて東京に来た時からこの絵は国宝級の名画だと思っていたのですが、久しぶりに昨日見てもやっぱり名画だと確信する。

淡い色合い、ゆるい味のある絵、何メートルあるかと思う巨大な絵が全部好きでパチパチとお上りさんのように写真を撮る。

漁師、木こり、キャンパー、裸で温泉に入っている人、馬牧場と馬に乗る人、魚釣り自慢な人、犬2匹、傘をさした子、りんごを収穫するガール、牛の背中に乗りUFOまで連れて帰ろうとする盗賊宇宙人グレイ、スキー場に向かう人。

何ともグレートな名画である!

こんなにもスゴイ作品が街中に普通に飾られていることは素晴らしいことで、恐らく、線路で繋がった様々な東北の人々の生活を切り取って描いているのかと思う。

東京に来たばかりの時に上野駅にデッカくてスゴイ絵があると人に熱く語るものの反応薄なもので、これはミヤリサンの看板と同じくらい「あ~あれね」みたいな反応が返ってくる。

因みに、ミヤリサンとは京浜東北線を乗る人だけにしか会話は通じない広告看板で、電車に乗る度にミヤリサンの看板が目に入り、その印象が深く東京にやって来たばかりの私はミヤリサンって何のか?東京人に聞くのですが京浜東北線乗りの「あ~あれね」の反応しか返ってこないもので、電車から大きな看板がデカデカと見えたならば東京人なら誰でも知っていると思っている単細胞であった。

ミヤリサンの看板と語呂の響き、共にJR上野駅の壁画は私の好きな東京名物で、私が東京観光案内人であれば、この二つは観光名所に付け加えるだろう。

今度、我らの東京観光案内書を書いてみたい。

因みにミヤリサンとは腸にミヤリサンのこと。

このようにJR上野駅には巨大な名画の大作が普通に毎日移動する大勢の人たちを見下ろすもので、インバウンドはおろか通りすがりの人々も誰も見上げず通過していくものだ。

駅舎はガヤガヤとうるさいもので、大きな荷物を持って人を避けて進めば名画を鑑賞する暇はないことはよくわかる。

そして、上野の街とは胡散草さ怪しさ満天でもありスリなども多いと思うので、駅の真ん中でぽっかりと口を開けて名画などを鑑賞している場合でもないかもしれない。

それでも、美しくデッカイ名画が人々も毎日見下ろすもので街と美術作品が融合する素晴らしさを感じる。

そして、昨日はこの名画風のパオーンネクタイを着けた人を描いた。

今は屋根や工事の足場なども作られて、スキーヤーや牛牧場は少し見えにくい。

そして、この絵の作者は誰かと調べれば猪熊弦一郎画伯の作品のようだ。

インターネットがなければその情報にも辿りつかないもので、ネット技術AIの進化の有用性はそれなりに感じるものだ。

これ以外にもオシャレな絵を多数描いているもので弦一郎はスゴイ絵を描くものだ。

丸亀市(香川県)に美術館もあるようで、また、行きたい場所が一つ増える。

いやはや、身近な場所に名画が普通に飾られているなんて毎日桜吹雪みたいなものである。

写真の象モザイクの人々はほとんど携帯に目を落として下を向いて歩いているもので、ぜひJR上野駅をご利用の際は上を眺めて弦一郎の名画を眺め芸術の一端を感じて欲しい。

と部外者が言っています。

「パオーンの国にようこそ、おいでやす」

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「地元民の”あーあれね”は外部の人にとっては楽しい観光スポットかもしれない」

普通に考えてミヤリサンの看板についての記事なんてネット上に存在しないだろうと思うのが凡である。

そうするとRADWIMPSさんの「愛にできることはまだあるかい」にミヤリサンの看板が写っているらしいとの情報を得て調査員はさっそく調べる。

https://youtu.be/EQ94zflNqn4?feature=shared

結論から言うとミヤリサンの看板はメッチャ写っていた。www

後半の盛り上がりにかけて、ミヤリサンミヤリサンとしており、私のテンションも爆上がりだー。www

「あーこれがミヤリサンの看板だ」

私が東京にやって来たばかりの時に興味を抱いた看板は正にこれで、江戸っ子たちに「ミヤリサンって何?」と聞きまくっていたが何の回答も得ない腸にミヤリサンだ。

愛に出来ることは確かにあったもので、僕に出来たことは確かにあったものだ。

RADWIMPSさんありがとう!

そして、RADWIMPSさんは京浜東北線使いであるような予感を持ったのかーいでもある。www

ということで、

江戸っ子たちの「あーあれね」とは観光資源なのだ。

弦一郎の上野駅の名画も「あーあれね」な立派な観光資源であり、江戸人の言う「あーあれね」とは日常に埋没する事柄であり、外からやって来た人には結構面白いものだ。

例えば、インバウンドの観光客が渋谷のスクランブル交差点を見て喜ぶことに東京人は透かした目で「あーあれね」と見るであろう。

しかし、海外からのツーリストたちはそれを動画に撮って楽しむもので、この交差点は立派な観光資源である。

私でも青信号を雑多に人々が交差点をタテ・ヨコ・ナナメと移動することに何が面白いのかとチンプンカンプンですが、逆に言うと、スクランブル交差点で自撮りできるエドマンとなってこそ東京観光の高みに触れることが出来るかもしれない。

そうなのだ。

東京人が「あーあれね」と認知するような部分には観光資源の可能性が秘めているもので、「あーあれね」的な何気ない街の一風景でも外からやって来た人には珍しく楽しいこともある。

そこで、我も「あーあれね」東京観光資源を集めたし候、ということで、東京人的な「あーあれね」感覚で「あーあれね」なモノ・コトを集めてみようかと思う。

「MY勝手に集めてオススメする東京のあーあれね資源の見どころ」

1)JR上野駅中央改札上の猪熊弦一郎の壁画

2)ミヤリサンの看板

3)渋谷のスクランブル交差点

上記3つのあーあれね東京観光を見つけたぞなもし。

愛に出来ることは確かにあるものだ。

ところで、

猪俣十段は香川県の出身のようで丸亀市に立派な丸亀氏猪熊弦一郎現代美術館があるようだ。

丸亀市のイメージが丸亀製麺でもあり、今では「丸亀=製麺(うどん)」の図式を作れる強みはある。

その昔の丸亀藩は金毘羅街道を整備することで藩財政を支えていたようで、金毘羅参りのお土産のうちわが丸亀名物ではあったようだ。

丸亀は香川県で、亀岡は京都府と、同じ亀で脱線しますが。

京都の亀岡市には亀山城跡がありますが、亀岡のお城がなぜ?亀山城と呼ばれるのか不思議に思うものだ。

ネット情報によると明治2年(1869年)に藩主松平信正が東京に呼ばれ知藩事職に任命される時に明治新政府から「亀岡に改称せよ」と命じられたようで、亀岡との名前は昔から呼ばれていた名称ではないようだ。

歴史的には丹波亀山藩でありその藩主の松平信正は当初、江戸幕府側につく佐幕派ではあったものの王政復古後に新政府側の官軍に寝返ることで外様扱いとなったのかもしれない。

廃藩置県後は知藩事に任官することにはなりますが、元佐幕派であったからなのか丹波は切り離され、亀山と「山」を名乗るには頭が高いと、低い「岡」の亀岡に改名される。

これは主従関係を知らしめるような一種の嫌がらせのようなものにも見えるのですが、明治新政府の誕生とはそのような権力移行の垣間を今に残すもので、時代の変革期とはこのような感じかもしれない。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「はーはーはーはーは~これがそら豆だー」

ザルいっぱいの山盛りのそら豆を上の空でパキポキ折って、中身の豆を取り出せばこれだけの量のそら豆が取れます。

使用前:チャンチャン♪とがっつり大盛り。

使用後:ガックリと小盛り。

最初の一つや二つは包丁を使いキレイに剥いていましたが、途中からは手でパキポキと折ってワイルドに剥く。

剥いたそら豆の黒い部分には切り目を入れて4分ぐらい塩蒸しすれば完成で、味はとても上品な美味しさでごわした。

野蛮に調理しても美味しい空まめですが、あんなにも立派な図体にこれだけの実しか入っていないことは毎度の驚きのガックリ神話でもある。

このような”がわ”が立派なのに中身は少ないことは人をガッカリさせるに十分な出来事でもあり、そら豆みたいなヒト・モノ・コトとは多いかもしれない。

それらは恐れ多くも私の口から語ることは出来ませんが、私の場合にはそら豆サイズの域にも達しないものだ。

そして、いつか「めぐりあい宇宙(そら)豆」とそら豆のサヤがでかすぎる問題の謎はユニバースに多く語られる時がやってくるだろう。

お買い得品のそら豆でもあり、1サヤに1個の豆しか入っていない感じでもあり、時に2個入っていればラッキーなそら豆でもある。

観光地に旅行した時だと、とても小さくてガックリ遺産と揶揄される小便小僧や人魚姫を食べたような感じかもしれない。

注意:そら豆はメチャメチャ美味しいよ!

そうなのである。

「あーあれね」のMYオススメの観光地とはサヤありのままの結構大きなサイズがあるように思うのですが、蓋を開けたらガックリとガックリ神話となるのかもしれない。

いやはや、”がわ”は大きくとも中身は小さければそら豆のサヤみたく貴重な観光時間の損失でガックリと無駄な時間を過ごしてしまうものだ。

そら豆みたくなるか、ならないかは難問でもあり、人に気安く勧めることは出来ないものなので要検証が必要だ。

そこで、サヤの大きさで言うと「あーあれね」な場所とはデッカイ”さや”のある場所である。

「あーあれね」の観光地とは地元民が観光地の認識もありませんが、それなりのダイナミックなサイズ感はあるものだ。

ということは、

中身の豆の大きさが重要であることになる。

1)JR上野駅中央改札上の猪熊弦一郎の壁画→大きい壁画→素敵な名画→自分はメチャメチャ好きでいろんな人と弦一郎の名画について語りたい。

2)ミヤリサンの看板→大きい看板→100%個人的な思い出→はじめて東京に来た時に東京を代表する企業だと思っていた。

3)渋谷のスクランブル交差点→たくさんの人が行き交う場所→真顔で通り過ぎる。

「あーあれね」を分析すると、阪神の元岡田監督の「あれ」も「あれ」である。

阪神の「ARE・あれ」はおそらく、優勝という一文字に対する方向性で、優勝を意識すると選手の体も強ばり良い結果が出ないかもしれないので監督の親心である。

「ARE・あれ」は無意識に働きかけ、優勝に向けた勝利の言葉をオブラートに包み込む効果があって、いつもと変わらない日常を過ごす為の「あれ」である。

一方で地元住民が言う「あーあれね」も阪神の「ARE・あれ」と同じ方向性を持つ、見たことも存在も知っているのですが無関心の「あーあれね」である。

阪神のAREとの違いは意図的な無意識と本当に日常に埋没した無関心の違い。

そして、そのような地元民の無関心や無意識を部外者が「何だ?これは???」と面白く興味を拾うことが「あーあれ」観光資源のミソである。

これは国や組織、会社などにも言えるのかもしれませんが、閉鎖空間の外にいる部外者の方が良い部分を見つけることは多々ある呆則である。

・ARE・あれ

→優勝に向けた方向性

→優勝を意識させない日常を過ごす為の無意識にする言葉

←当事者ではない部外者のファンは優勝に強い関心を持っている

・あーあれね

→知っている存在に対する方向性

→存在は知っているが日常に埋没している無意識・無関心

←部外者の観光客は何だろうかと強い関心を持っている

ふむふむ、何か少ずつ関係性も深まるものだ。

ところで、

私も謎である渋谷のスクランブル交差点の観光地化はあいつに聞くしかないものだ。

あいつの分析によると、数百人もの人が青信号と共に一斉に信号を渡ることが面白いようで、そのような大勢の人が信号を渡ったとしても、ぶつかることもなく秩序を保っていることが日本文化の一端を感じるようだ。

また、群衆と一体感となることや、その光景を写真に撮ることが面白いようで、ふむふむ、そのように考えると確かに面白体験かもしれない。

1)数百人・数千人が同時に動くダイナミズム大きさ。

2)さぁ青になるぞーと信号が変わると同時に動く一体感や体験。

3)渋谷のスクランブル交差点は日本文化の一端を表しているように感じられる。

4)写真映えもする。

渋谷交差点の「あーあれね」はその意味に於いては桁違いの様々な要素を持っているものだ。

確かに、地元住民と部外者との視点の違いがあるもので、その部外者の目というのが客観性というものかもしれなくて、「あーあれね」に気付くことは世の中を少し変化させる視点かもしれない。

ぞなもし。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「毎年恒例の食べずに残しておいたお正月の数の子は昨晩に塩抜きにする」

去年は真夏も過ぎた秋頃に汗をだらだらと数の子を食し有り難みも少なかったような記憶でもあったので、今年は暑くなる前に残り数の子を食べる。

塩抜きや薄皮剥きを水温26℃のぬるま湯(水道水)で行えば、黄色い表面も若干白くボイルされそうな予感で、数の子は寒い時期に食べるものかもである。

ということで、

昨晩から塩抜きしていた数の子の薄皮を剥く。

この薄皮剥きは裏から表と数の子の表面の薄皮を何度もこすり取る面倒な作業だ。

どのくらい嫌いかと言うと、全面的に面倒で面倒食材選手権があれば入賞間違いないやっかい事でもある。

もっと面倒な食材はあると思うのですが、そもそもご飯を作ることとはとても面倒なことばかりでもある。

何か良い例えはないかと考えると、根付きのもやしを一袋の根っこを取るぐらいの面倒さで、皮とはペリペリと一気に取れて欲しいものですが、数の子の薄皮は取れているのか、取れていないのか、実感も乏しいものでもあり、皮を繊維に沿って長時間剥いていると、そのうちに何故かキレイに取れている数の子の皮の不思議でもある。

これもあれも面倒事とは美味しい笑顔の為にあるもので、怒り顔の先に面倒事はないものだ。

無の境地で薄皮剥きと苦闘していると、人間にも皮のような概念はあるものだ。

皮とはものの表面を覆うもので“うわべ”のこと。

内と外を分ける境界線でもあり、人にも確かに防護壁のような鉄壁の壁を作る人もいれば、生活の全てのどこまでもが境界線”うわべ”な人もいるものだ。

ガツンと衝撃があれば割れそうな皮の壁もあれば、数の子の薄皮のように丁寧に取らないと剥がれないような皮もあるかもで、先日のそら豆のサヤも皮に例えることが出来る。

少し調べましたが、そら豆はデッカイ皮の家にスポンジのクッションで包まれた豆を大切に仕舞う植物で、サヤの中は高機能でイッパイのようだ。

先日はスカスカのサヤと揶揄していましたがこれは大いなる誤りでもあり、もやし(豆)が雑に生えてくることと比べても、そら豆がふかふかのベットや大きな皮のサヤで守られることは寒い時期でも豆を育てる仕組みのようでもある。

“がわ”を見て中身を評価する人がいるなんて信じられないのですが、それは我のことであった。

「御免なさい」そら豆の勝利。

そら豆のような快適なクッションに包まれることは素晴らしいことでもあり、そら豆がやさしい植物であることがわかる。

お正月の数の子が冬の冷たい水と格闘することと比べて、春の水は適温でお料理な季節かもしれない。

今朝の室温は19.6℃・湿度74%・水温17.6℃・塩抜きした数の子が入ったボールの水温は20.5℃。

水で調理するのが丁度良い温度とは、おそらく、今の季節である。

4月の春とは生命活動が活発になる季節で、4月こそがお料理の季節かもしれないが、旬の食材なんてそれぞれで、毎日食べないと生きていけないものでもある。

なので、料理に芸術の秋みたいな食の季節なんて存在しないものですが、水温20℃には快適な料理日和な側面もあるように思うものだ。

そのように思う訳はお正月の数の子よりも春の数の子の方が美しく輝いて見えること。

これは完全な見た目だけのことだけですが、4ヶ月間塩漬け熟成し春の水温で塩抜きした数の子の方が写真のように神々しく見える。

黄色がキレイに輝いており、お供え物のような風格もあり、さっそく、気持ちだけは八百万の神々にお供えしておいた。

良し!

後は晩飯の一品として美味しく頂くぞなもしで、数の子は端っこを少しだけコリコリとつまみ食いしましたが美味しかった。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「日曜日に冬物を仕舞い夏物を出す」

アウターや冬布団などの大物たちは杉花粉終了後に洗濯や天日干しをしてから仕舞う予定で、先ずは小さな冬物たちから仕舞う。

この冬一度も着なかったシャツにフリース、脳みその片隅でこれらはいるのかーと思う服たちを仕舞い、一度も着ていない存在自体を忘却していたお気に入りのセーターも見つけ来年は絶対に着ると仕舞う。

このような衣装棚の衣替えは汗ダラダラとやるものではない。

窓を開放しホコリを外に出し、過ごしやすい季節の内にやっておきたいものだ。

杉花粉終了の5月ぐらいに本格的にやり始めたいもので「オレはやった」の雄叫びと共に終了する。

同じような服を同じように無難に着回しても事足りるもので、この冬着なかった服たちとは捨てても良い服かもしれない。

ですが、捨てる・捨てないを吟味していると整頓は進まないもので、“とりあえず仕舞う”思考となるものだ。

この「とりあえず仕舞う」という作業が曲者だ。

“とりあえず”とは、何はさておき、まず、ともかく、ひとまず、と言葉の通りに何も問題解決せずに先に進む言葉である。

全く着なかった服が生み出される原因は棚の整理整頓にあるのかもしれない。

これは冷蔵庫の賞味期限切れを多数発生させることとよく似ている。

それは目に触れない奥に仕舞い埋もれてしまうことが原因で、いつも目に触れる場所にあればある程によく消費していくものだ。

冷蔵庫であれば前の物を取り出して奥から新しいものを詰める作業は横着共には困難な夢の跡かもしれない。

しかし、衣装棚だと棚の前の服から使用して、洗濯したものを奥から詰めることも可能で、今度、衣装を縦置きに整頓改良したいと思う。

とりあえず、えっ!とりあえず、ムリムダムラが多いものだ。

口癖の“とりあえず思考”は困ったもので、問題を先送りする政治家の国家運営みたく今すぐに整理整頓しないといつまでも解決しないものだ。

先ずは改善点として、冷蔵庫の中身や、やることリストを直接冷蔵庫にホワイトボードマーカーで書いたら家族に止められる。

学者の黒板みたくてカッコ良かーと思うのですが、文字が消えなくなる、跡が残る、見た目が嫌いということで、確かに時間が経たなくとも消えにくい。

冷蔵庫の表面に車のワックスコーティングを塗布すればキレイに消えそうな予感もするのですが、とりあえず、えっ!とりあえず断念。

冷蔵庫にホワイトボードの伝言板はド定番かもしれませんが、冷蔵庫に直接書くバカはいないものだ。

とりあえず、えっ!とりあえず、物事は片っ端から忘れていくもので、とりあえず冷蔵庫の黒板は後回しにして、最近はモスキート音も聞こえなくなってそろそろ重症である。

携帯の小さなアラームが鳴っても全く聞こえないもので・・・耳を近づけてののちゃんの耳みたくふむふむと確かに音は鳴っていた。

「ショック!」

モスキート音が聞こえなくなるのは蚊を撃墜しすぎた呪いであると受け入れますが、服の整理整頓は程よく改善したいものだ。

ということで、

夏物のTシャツを出しているとバンドTがごろごろと出てくるものだ。

バンドTとはバンドのTシャツのことでライブに行くと物販購入して、それを着てライブに参加するものだ。

そして、最近の古着事情を耳にするとバンドTが高騰しているようでもある。

暑い夏は普段着に着て、よれてくると部屋着に降格するバンドTシャツでもありますが、高額であると聞くと、おいそれてと着ることが勿体なくなるものだ。

なので、今回の衣装棚の衣替えではバンドTは1枚を出さなかった。

ですが、後からから考えると着れないTシャツって本末転倒なような気もするもので、着なかった服も多ければ、着ない服も多々あり、これは服の大問題でもある。

服で自己主張する服なんて珍しいのにバンドTシャツたちの存在とは存在そのものが自己主張でもある。

私は主にweezerのバンドTがお気に入りである。

それらを着てweezer好きをアピールするもので、それらのバンドTはくるくるとこんまり先生の巻き方で再び日の目を見ることがないように仕舞われて何の為のTシャツかわからないのである。

着るかバンドT、着ないのかバンドTなのだ。

中には自分でTシャツに絵を描いてライブに行っていたこともあるもので、写真はベビーメタルの3人を自分で描いてライブに着て行ったTシャツだ。

運営に著作権違反で怒られないかとビクビクと着るオリジナルTで誰の関心にも引っかからないものだ。

学生時代の部活でも自分で描いたTシャツを着ていたら、どこのブランド製かと皆にドン引きされるものの定期的に自分で描くTシャツなのだ。

いやはや、Tシャツって本当に自己主張が強いものでロック魂が沸々と湧き上がるものである。

勿論、自分で描いたTシャツも恥ずかしくて着れないもので、着ない・着なかった服は大問題なのだ。

えっ!とりあえず!

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「このページは大きな黒板かもと言っています」

学者の黒板とは何か格好良いものだ。

大きな黒板に意味不明な数字や文字を羅列して複雑な世界が少しずつ解明され、整理されていくことは少しドキドキする事柄かもしれない。

時に、そのような黒板は無言で対話する二人なんてシチュエーションもあって神秘である。

カチカチとチョークのすり減る音だけ響く映画のワンシーンのような、黒板の文字だけの会話とは何か素敵な風景だ。

大きな事柄とは「大きなノートで考えろ」との教えですが、もっと大きな事柄は黒板にカキカキと広いスペースで描くことで広がり繋がり纏まっていくのかもしれない。

よって、そのような多くを書けるスペースのある大きな黒板のある場所はとっても崇高な場所であると思う。

人は黒板から離れれば離れる程に考えることから遠ざかるような気もするもので、我なんてこの数十年黒板に一度も触れぬ黒板かななので、このネット上の架空空間に日記を綴る時だけが考え中である。

前席だと先生が荒ぶって消すとチョークの粉がぶわーと粉雪のように頭に舞い降りるのでホワイトボード希望である。

そのようなことを考えるとAIはとてつもない広大な黒板で思考しているものだ。

我らに出来ることは、朝起きたら建築家の小洒落た白壁がホワイトボードに塗り替えられているぐらいが草で、考える原点とは書いたものをいかに書き繋げて広げて大風呂敷を広げるかの試練なものだ。

それはマインドマップのようでもあり、デッカイ黒板に様々の人の思いを繋げることはとても面白きカタチになるように思う。

写真はIBMのTHINKメモパッド。

本棚の文庫本の隙間に毎日ぶっ刺さるメモ帳。

黒板の種から繋げるとすれば、このメモ帳しか思いつかないもので、今、手に持っていますがオシャレで素敵なメモ帳である。

茶色にワニエンボスを施した手の平サイズのメモ帳で表にTHINK、裏にIBMと黒印字される。

どうやらネットを調べるとThinkPadの原型メモ帳のようで、そのように言われればIBMのパソコンの名前はThinkPadの洒落のようだ。

我はイキりてこのメモ帳を使っていましたが、中身の紙が入手困難なサイズのパッドであると知ると勿体なくて途中で使うのをやめる。

あと、半ページぐらいの寿命でバンドTのように、もうこれ以上何もメモすることは出来ない。

メモ帳の中を開くと下記のような文面が書かれている。

IBMers Value

Dedication to every client’s success

Innovation that matters-

For our company and for the world

Trust and personal responsibility

In all relationships

これはIBM社員(IBMer)に対する意思決定や価値観で、このような人間であれと指針となるフレーズを書き示したものだ。

要約すると全ての顧客の成功に向けて献身し、

イノベーションは会社や世界に対して重要な原動力となるもので、

信頼と個人的責任は全ての人間関係に於ける基盤であると書かれている。

顧客のニーズを深く理解し、具体的な成果をもたらすソリューションで、人の在り方を説く、聖書の一説のような美しい文章だ。

メモ帳はくちゃり~と丸めて捨てるのですが、THINKは捨てずに繋げて大きく育てましょう。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「”捨てる神あれば拾う神あり”の神とはどういうこっちゃ???」

2Lのジュースのペットボトルを解体しコーヒードリップの底上げ機を14ミリ高くする。

これにより底上げ機の高さは12.4センチとなりて、持っているコーヒーカップになみなみと注いでもドリップの底がコーヒー液に浸ることはない。

完全に湯切りできたドリップのゴミとはゴミ箱まで運ぶ間にコーヒーをおっとっとと滴り落とすことなく捨てることが出来る。

完璧!

この貧乏くさい手製のドリップ底上げ機は見栄え的には良くないが、毎日使う必需品であり毎日キッチンに鎮座するものだ。

捨てるペットボトルの容器が我が家で再生され活用されることは正に「捨てる神あれば拾う神あり」のようなことのようにも思う。

ムムムッ

「捨てる神あれば拾う神あり」と、日本人はなぜ?神を捨てたり拾ったりするのでありましょうか?

意味は世の中には様々に人がいるもので、見捨てる人があるかと思えば、助ける人もいるという意であるが、主語を私にすると世界広しと言えども、神を捨てたり・拾ったりしている民族は他にないように思う不思議だ。

もしかして、これは昨日のTHINKメモ帳的な紙(神)の拾いものが後に種の萌芽として結実するかもしれないダジャレかと思ったりもするのですが、我々がポイッと捨てたり・拾ったりしているのは本物の神ではなかろうかと思ったりもするものだ。

いやいや、神を捨てるなんてありえないものだ。

いやいや、神は捨てたり・拾ったりしているかもしれない。

日本人の宗教観とは運命を全うした全ての人の誰しもが仏となり神となるもので、大自然や街角の土地にも神は宿り、植物や動物や日用道具など、時に神は宿るとも言われている。

真贋の云々は問いませんが、これらは古くから日本に伝わる風習で八百万の神々とはそこかしこにおられる多神教でもある。

それだけ多くの神々がいるならな捨てても拾っていても不思議ではないものだ。

伊勢神宮の遷宮などを見ても神様は20年ごとに生まれ変わる20年のサイクルを得て資源や人を育てることで、これは「常若・とこわか」という古くから伝わる概念の儀式でもあるようだ。

「常若・とこわか」とは神道に於ける常に生まれ変わる事柄で、常に若さを保つ永続性は定期的に変化し続けることで変わらない変化の意味のようだ。

関係ないけれども、「捨てる神あれば拾う神あり」という言葉を眺めていたら宮崎駿監督の映画「もののけ姫」を思い出す。

自然から製鉄の火力を得て弱き人々を養う拾いものの科学の神?は次に古くからある神殺しを行うが、結局神に生死はないもので何も変わらない永続性の1サイクルの常若現象の一つとして土地は若々しく再生していく感じでもある。

もしかしたら、監督はそのような「捨てる神あれば拾う神あり」を語りたかったのかもと今の私だとそのように思う。

「捨てる神あれば拾う神あり」とは辞書によると捨てる・拾われる対象は自分自身で神から捨てられ・拾われる目線ではありますが、神を捨てているのも、神を拾っているのも自分自身の私が主語の行為であるとの目線の方が自然でもある。

神々しく光り輝く数の子をゲットして食べることもあれば、昨日まで愛用していた手製のドリップ底上げ機は新しい底上げ機を作ることでプラスチックごみとして捨てられるもので、常若の概念により常にそこかしこにある神々は細胞のように日々再生されているように思うものだ。

勝手な自己解釈です。m(_ _)mT

*デスクトップ画面用の画像です。

「若さとは近未来の分岐の有る無しにあるのだろうか?」

季節の変わり目の床温度20℃から今や22℃と日々夏に向かいまっしぐら。

冬布団は暑いけれども暑いからと言って布団をはぐと寒く、再び布団にくるまるとまた暑くなって布団を蹴るという暑い寒いを繰り返す4月の眠り。

果たして、我の春に春眠暁を覚えずな眠りはあったのであろうか?

いやいや、私の春眠は暑い寒いしか覚えずかもである。

これもあれも気候変動なのか老化なのかと思うのですが、マイ・スマホのバッテリーも大変動を起こしている。

寒い冬を過ごすと大抵の携帯のバッテリー容量も減少し、春になっても非常に悪い状態のまま加速度的にバッテリの容量を減らし終わっている。

何せ夜に寝る前に90%近くあったバッテリーは朝起きると10%代ギリギリ、若しくは0%の完落ち。

一晩持たない電池残量とは末期症状でもある。

あー終わってしまったマイ携帯の次は何を買おうかと、リンゴ高っ!アンドロイドも高っ!とインフレ時代をひしひしと感じる春なのだ。

そのような携帯を買う・買わない話を永遠にしていると、バッテリーは0%まで完全に使い果たしてから3時間ぐらい放置して、そのまま100%になるまで再充電すると復活するという眉唾な裏技を教えてもらう。

教えた本人もやったことがないので、噂話を越えないが藁にもすがる気持ちで試す。

結果から言うと答えはYESでバッテリーは完全復活。

「なぜ?バッテリーは復活したのか不思議だねー」と理由はさっぱりとわかりませんがバッテリー容量は冬になる前のように完全復活して朝起きても数%しか減らない普通の状況に戻る。

とりあえず、あっ!、とりあえず!のスマホは購入しなくて良かった得意技の先送りだ。

高いスマホを購入するぐらいであれば毎日ヘビーユーザーの私はiPad PROを購入したい気分でもあり、スマホは高機能なものでなくiPadの子機ような、もしもし玩具携帯電話でも十分でもある。

ということで、

昨日の「常若・とこわか」の続きで「若しくは・もしくは」もなぜ?「若い」文字を使うのかと考えた。

【若しくは】とは接続詞で、そうでなければ、あるいは、と対案を示す言葉でもある。

辞書によると「若」とは巫女が髪を振り乱し両手をかざし膝まずいた姿に、口を足した会意のようで、もともとは宗教的な文字ではあるが国語的には若いことに使う。

古くからある神社の概念だと永続性とは常に変化し続けることで、「若しくは」とは2個目の対案を出すような思考性の分岐点である。

若さの反対語は老いであり、分かれ道の反対は一本道でもある。

恐らく、人生の先に何もない老いと違って、若さにはいくつもの未来がねずみ算的に増える可能性を秘めていることが若さでもある。

であるとすると、肉体の衰えの差はあれども、近未来に分岐点の有る無しが精神的な老いと若さの差かもしれない。

若輩もこれから「A若しくはB」構文のような未来への分岐点を複数取り込んで喋り始めてしまうかもで、スマホを買うか・買わないか、暑いか、寒いか、と分岐点を仕込んで若作りをしてしまった。

全て完璧!

アーメンあるいはアーメンかなである。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。

「昨日はお気に入りの骸骨星人のソフビに専用の酸素マスクを作ってあげる」

先ずは骸骨の首周りを計測すると12センチ。

12÷3.14(π)で直径約3.8センチの穴をガチャポンの空ケースに開けて専用ヘルメットを被せる。

なにせ、この地球は今も強い紫外線に酸素と老化を進行させるさまざまな脅威に晒されているものだ。

我々の使命は老化にあながう老若男女となることでー太陽フレアに地球変動と部屋に飾られるソフビたちにも宇宙マスクを提供したいものだ。

さっそく、油性マジックと丸型テンプレートを使い直径38ミリの円を描く、その円をニッパーでペチペチとカットしながら穴を開ける。

何かもっと良い切り方はないのかと考えるのですが、プラモ用のニッパーで切る方法しか思いつかなかい。

プロモデラーであればどのようにカットするのであろうかと思いながら、球体をカッターで地道に切断することや、ドリルで穴をたくさん開けるのも面倒だ。

一気に感覚的にニッパーでペチペチとカットしていくと、おかけで切り口は雑となり、時折割れすぎることもあるので断裁面はガタガタ。

それらの雑な部分はバーナーライターで炙りプラを溶かして丸くする。

プラスチックは熱を加えれば変形するので、だいたいはそれで修正できるので溶かして変形。

ガチャポンケースのプラ素材はねっとりとした粘り気のあるプラスチックなので、引きちぎりながらカットする感じでもあるのに、たまにパキーンと筋の入る割れ目を付ける鬱陶しさもある。

そこで、ガシャポン球体は少し温めてからカットや切れ目を入れる方法が良いかもしれない。

次は温めてからカットしよう。

宇宙人のマスクに切れ目とは御愛嬌でもあるので仕方なしと隙間の開いたヘルメットで過ごしてもらう。

そもそも、足の裏を見ると梶原一騎と書かれているので宇宙人ですらないプロレスラーかもしれない。

プラモデル用のニッパーとはとても有能で、爪を切り、足の爪も切り、ときおり、プラモのパーツも切って、とても便利な一家に一つの必需品である。

完成したのがこの完璧な宇宙ヘルメット、夜寝る前にパシャパシャと撮影会。

モノクロトーンな感じがお気に入りで、なぜ?このような上方向から撮っているかと言えば、ガチャポンの繋ぎ目が良い感じでもあるので、それが見えるように撮る。

プラモデルでは繋ぎ目を消したりするものですが、繋ぎ目が見えた方が良いと思う謎の美学もあるもので、そのような面白さも発見する。

そして、飾るソフビたちの全部に宇宙マスクを装着したい気分の新しい謎のマイブームの到来予感でアーメン。

ということで、

昨日も一昨日もヘルメット空調を被りて温度調整したい程の暑さでもある。

そして、4月19日はとても耐え難き暑さでもあったので扇風機を出す。

去年の扇風機の出動は5月24日で約1ヶ月早い驚きの暑さでもある。

1ヶ月前倒しの暑さとなかなかの怖いマイ体感温度でもあり、そのような温度変化は床温からも計測されている。

先日までは床の温度20℃などと言っていましたが、足の冷え性のわいでも床温22℃になれば裸足でOKとの日記を書こうと思っていた矢先に、季節は一気に進んで床温度は25℃である。

これは太陽の力なのか空気の入れ替わりなのか?季節は一気に飛び級して進んでしまうもので今年の夏は予報でも猛暑のようでもある。

そして、マイ計測でもそのような感じで、冬は寒いは寒かったのですが部屋の中がカラカラに乾燥することが1度も計測されない稀有な冬でもあった。

部屋の温度、湿度、床温度、水温などは外気とは異なる閉ざされた生活圏環境ではありますが、そのような場所の温度変化でも案外連動しているように思う気候変動かなである。

何の根拠もありませんが・・・

そこで、我考える。

どうせ活動するならば本格的に暑くなる前の今の内から活動した方がお得ではないかと思う浅はかな考え。

本格的な真夏がやって来る前にいろいろ動こうと思うものであり、また、わいのノートパソコンからも聞き慣れない唸り音でファンが回り始めるものでー大変だー暑いのだー熱すぎるーぞなもしーなのである。

*デスクトップ画面用の画像です。

*デスクトップ画面用の画像です。